Liebe Mitbrüder im diakonalen und priesterlichen Dienst, liebe Christen!

Seitdem die Menschheit das Feuer entdeckt und gelernt hat, im Alltag damit umzugehen – ob es nun, wie der Mythos sagt, von Prometheus als Geschenk zur Erde gebracht wurde oder durch einen Blitz entbrannte – hat sich die Lebensqualität unserer Vorfahren erheblich verbessert. Nicht nur das Kochen, Braten und Grillen des Gejagten wurde möglich, sondern gerade in den kalten und dunklen Jahreszeiten spendete die Flamme Wärme und Licht. Auch heute ist es kaum denkbar, ohne Feuer oder dessen Energie auszukommen.

Das Feuer hat sich also von alters her als Segen für die Menschheit erwiesen – aber nicht nur. Denn wenn das Feuer außer Kontrolle gerät, kann es verheerende Folgen haben, ganze Landschaften in Asche legen, Verwüstung bringen, Leben zerstören. Man denke nur an die großen Waldbrände der letzten Jahre.

Kurz vor dem Pfingsten möchte ich unseren Blick auf ein anderes Feuer lenken – auf das immaterielle Feuer.

Was verbirgt sich hinter diesem geistigen Feuer, das gerade auch alle Christen, besonders Priesterkandidaten, Diakonen und Priester und Bischöfe so sehr benötigen? Was bewegt und befähigt den Menschen dazu, mit innerer Wärme und Licht erfüllt zu sein, ohne dabei zu verbrennen?

Es ist jenes Feuer, von dem Jesus im Lukasevangelium spricht, das Feuer, das am Pfingsttag auf die Apostel herabkam.

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist.“ (Lk 12,49f.)

Dieses Feuer, das Jesus ersehnt, ist auch das, von dem Johannes der Täufer spricht: „Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich […]. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen!“ (Lk 3,16) Mit dem Herabkommen des Heiligen Geistes in Gestalt von Feuerzungen geht diese Verheißung in Erfüllung. Doch Jesu Worte – „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen“ – klingen zunächst bedrohlich. Man denkt sofort an Gericht, Strafe. Schließlich ließ der Herr „Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen“ (Gen 19,24), um das gottlose Treiben ihrer Bewohner zu beenden. Und in der Offenbarung des Johannes wird eines der Endgerichte als Feuer beschrieben, das über die Menschen kommt (Offb 16,8).

Doch darum geht es Jesus nicht. Das Feuer, das er bringt, ist das Feuer der göttlichen Liebe – ein Feuer der Leidenschaft, das nicht zerstört, sondern verwandelt: Es schmilzt Härte und Kälte, entfacht Liebe und lässt Ängste vergehen wie Rauch. Wer sich davon entflammen lässt, erfährt wahres Leben – ja, ewiges Leben. Dieses geistige, göttliche Feuer, von dem Jesus spricht, ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Es ist eine Liebe, die den Menschen innerlich brennen lässt, ohne ihn zu verzehren. Alles, was der Mensch tut, ist letztlich nur Antwort auf diese ewige Liebe Gottes. Was also braucht es, damit der Mensch dieses Feuer empfangen und in sich tragen kann? Das Gebet ist es meiner Meinung nach und die Erfahrung der Kirche. Denn um ein wahrer Zeuge Jesu Christi zu sein, muss man – wie es in der Apostelgeschichte heißt – „die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.“ (Apg 1,8)

Ein leuchtendes Beispiel dafür geben uns die Apostel und die erste Gemeinde in Jerusalem[1]: Sie versammeln sich im Obergemach, genauso wie Jesus beim letzten Abendmahl. Sie versammeln sich dort und bleiben ständig da. Das Obergemach wird somit zum Ort der Begegnung, der Mahlgemeinschaft und des inständigen Gebets. Da die Apostel, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern (Apg 1,14) am gleichen Ort geblieben sind, und im Gebet verharrten, erfüllt sich das ganze Haus, am Gebetsort, mit himmlischen Brausen; es erscheint ihnen Zungen wie von Feuer und schließlich werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. (vgl. Apg 2,1-4)

Bemerkenswert ist, dass auch der heilige Johannes Klimakos in seiner Himmelsleiter das Feuer als Bild für das Gebet verwendet – ein Gedanke, den ich im letzten Impuls bereits erwähnt habe. Das Gebet ist im Leben des Christen unverzichtbar – aber ohne das göttliche Feuer bleibt es leer.

„Das Feuer, welches ins Herz herabkommt, läßt das Gebet erstehen. Ist dieses aber einmal auferstanden und in den Himmel aufgefahren, geht das Herabkommen von Feuer in das Obergemach der Seele vonstatten.“[2] (Himmelsleiter 28,47).

Manche werden, so der hl. Johannes, von diesem Feuer „verbrannt“, weil sie innerlich noch nicht gereinigt sind – wie schon Gregor von Nazianz sagte. Andere hingegen werden durch das Feuer erleuchtet, weil sie geistlich gereift sind. Dieses Feuer kann sowohl als „verzehrendes Feuer“ (Hebr 12,25) wie auch als „erleuchtendes Licht“ (2 Kor 4,6) erfahren werden. Manche fühlen sich nach dem Gebet, als wären sie durch ein reinigendes Feuer gegangen – frei von innerem Schmutz. Andere erleben es als Erleuchtung, als würde ihnen ein Kleid der Freude angelegt. […][3] (Himmelsleiter 28,52)

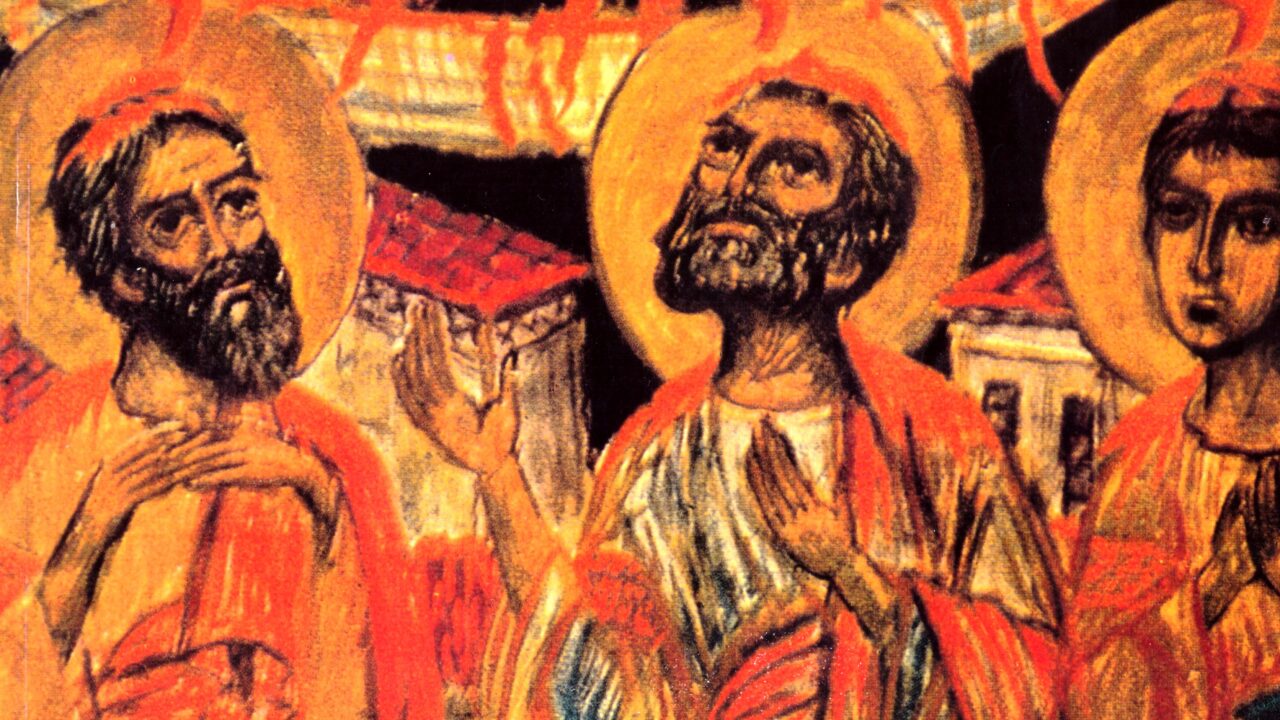

So erleuchtet, gereift und erfüllt vom Heiligen Geist waren die Apostel am Pfingsttag – wie es der rumänische Malermönch Gheorghe Ciobanu in seinem Fresko Herabkommen des Heiligen Geistes in der Kirche des hl. Johannes des Täufers in Bukarest eindrucksvoll dargestellt hat. Dieses Bild und einen begleitenden geistlichen Text möchte ich Ihnen zur Betrachtung mitgeben, besonders im Hinblick auf das kommende Hochfest Pfingsten.

„Die Quelle des Geistes erschien den Erdenbewohnern und zerteilte sich geistig in feuerflammende Ströme und übergoss lichtstrahlend die Apostel mit Tau. Und zu einer Wolke von Tau wurde ihnen das Feuer und zu einer regenspendenden Flamme, die sie erleuchtete. Durch sie haben wir in Feuer und Wasser die Gnade empfangen. Des Trösters Licht ist erschienen und hat die Welt erleuchtet“ (Kathisma zu Pfingsten im Orthros).

„Diese Tafel, die im äußeren Umschlag als Doppeltafel im Ausschnitt fünf Apostelgestalten zeigt, die, vom Pfingstgeist erleuchtet und erfüllt, auf das eigentliche Ziel der Geschichte, die Parusie des Herrn sehnsüchtig harren, gibt einen nahen Einblick in die Malweise, durch die der ganze Raum der Kirche gestaltet wurde. In jedem Einzelfeld wird die Malerei als räumliche Tiefe sichtbar. Eine dunkle Himmelszone, Wolken und Strahlungen, verschiedene Architekturen als Innen- oder Außenräume begleiten jeweils die Eindringlichkeit von Gestalten, in denen sich das Abbild des heiligen Geschehens ereignet. Auf diesem Bild werden Apostelgestalten sichtbar, die aus bäuerlich-erdhafter Verwurzelung gleichsam aus der unbeirrbaren Offenheit ihres Schöpfungsgefüges zu glaubwürdig strahlenden Wesen werden, als seien sie fortan von innen durchglüht. So bricht von neuem wie aus kreatürlicher Urkraft der Sinn des Harrens nach letzter, göttlicher Ergänzung hervor. Wer solche Gestalten zu malen vermag, muß selbst durch Jahre und Jahrzehnte in eine Lebensform eingeübt sein, die dem Geist des frühen Mönchtums und seiner beständigen Erweckung durch die Erkenntnis der Väter entspricht.“[4]

Für Wilhelm Nyssen steht fest, dass nur ein geistlicher Mensch zu solch hoher Kunst fähig ist – nicht aufgrund eigener Verdienste, sondern kraft einer eingeübten Lebensform, die allein im, mit und durch das Gebet möglich wird und vom inneren Feuer des Heiligen Geistes durchdrungen sein muss.

So richten wir erneut unseren Blick auf den heiligen Johannes Klimakos, der aus dem flammenden Geist seiner Erfahrung und der innigen Vereinigung mit Gott heraus Folgendes bezeugt: „Gebet ist seiner Beschaffenheit nach Umgang und Vereinigung des Menschen mit Gott, der Wirkung nach Erhaltung der Welt, Aussöhnung mit Gott, Mutter und zugleich Tochter der Tränen, Vergebung der Sünden, Brücke über die Versuchungen, Schutzwall vor Betrübnissen, Aufhören der Kriege, Werk der Engel, Speise aller Unkörperlichen, künftiger Frohsinn, ewige Beschäftigung, Quelle der Tugenden, Ursache für die Gnadengaben, unsichtbarer Fortschritt, Nahrung der Seele, Erleuchtung des Geistes, Axt gegen die Verzweiflung, Beweis der Hoffnung, Lösung der Traurigkeit, Reichtum der Christenvolkes, Schatz der Hesychasten, Verminderung des Zorns, Spiegel des Fortschritts, das Sichtbarwerden des geistlichen Zustands, die Offenbarung des Zukünftigen, ein Kennzeichen des Ruhmes. Das Gebet ist für den wirklich Betenden Verhandlung, Gericht und Richterstuhl Gottes noch vor dem erwarteten Richterstuhl.“[5] (Himmelsleiter 28,1).

Was im Fresko von Mönch Ciobanu dargestellt, zeigt sich besonders in den Hymnen „De Fide“ des hl. Ephräm des Syrers, einem Text, der in der byzantinischen Vesper zu Pfingsten vorgelesen wird:

• Da der Herr herabstieg auf die Erde zu den Sterblichen, schuf er sie zu einer neuen Schöpfung wie Engel – denn Feuer und Geist mischte er in sie – auf dass sie auf unsichtbare Weise aus Feuer und Geist würden.

• Und nun siehe die Gleichnisse: die Sonne – der Vater; das Licht – der Sohn; die Wärme – der Heilige Geist! Gesondert ist der Strahl von der Sonne und doch sind sie vereint, denn der Lichtstrahl ist auch Sonne. Und während die Sonne bei den Himmlischen ist – ist der Lichtstrahl und die Wärme bei den Irdischen – ein offenkundiges Symbol.

• Es neigt sich zur Erde der Strahl der Sonne, lässt sich nieder im Auge – bekleidet sich mit ihm. Doch wie das Licht in das Auge eindringen kann, hat kein Mensch erfasst – es ist ein Gleichnis unseres Erlösers, der im Schoß Mariens sich niederließ.

• Wer gäbe mir Kraft zu schauen und zu blicken in dich, o Gestirn, in dem die Symbole deines Schöpfers dichtgedrängt sind.

• Wer erforscht deine Wärme, die, obwohl sich verteilend, nicht abgetrennt wird von der Sonne – wie der Heilige Geist nicht abgetrennt ist vom Vater.

• Die Wärme lässt sich nieder in ganzer Macht auf alles – bei allem ist sie ganz – und bei jedem Einzelnen ist sie ganz.

• Die Wärme ist auch nicht abgetrennt vom Strahl, mit dem sie verbunden ist, so wie mit der Sonne, mit der sie vereint ist. Indem sie sich ausbreitet über die Geschöpfe, nimmt jedes Einzelne die Kraft ihrer Hitze an, soviel es fassen kann.

• Die Wärme des Geistes umhüllte auch die Apostel und die sandte sie aus – in vier Richtungen – zu Taten.

• Durch die Wärme reift alles – wie durch den Geist alles geheiligt wird – ein offenkundiger Typus.

• Durch die Wärme wird besiegt die Kälte im Körper – wie die Unreinheit durch den Heiligen Geist.

• Durch die Wärme lösen sich die Finger, die von der Kälte gefesselten – wie die Seelen, die der Böse fesselte.

• Durch den Heiligen Geist werden zerrissen die Zügel des Bösen, mit denen er zurückhält alle Gnade.

• Die Wärme weckt den Schoss der ruhenden Erde im Frühling – wie der Heilige Geist die heilige Kirche.

• Die Wärme löst den verschlossenen Mund, das Schweigen der Lippen und es redet der Mund und die Zunge – wie die Zungen von Feuer, die sich niederließen auf die Apostel.

• Der Heilige Geist hat mit seiner Wärme durch die Zungen das Schweigen vertrieben aus den Jüngern.

• Der Heilige Geist hat durch die Zungen aus Feuer gelöst die Macht der Kälte und hat die Furcht vertrieben aus den Jüngern. Und es floh das Schweigen von den Zungen durch die Zungen. Es unterlag Satan wie der Winter dem Frühling.

• Das tat die Wärme, das tat auch der Heilige Geist. Wer könnte ihn fassen. Denn siehe: Feuer und Geist im Schoss Deiner Gebärerin – Feuer und Geist im Fluss, in dem Du getauft wurdest – Feuer und Geist auch in unserer Taufe – Feuer und Geist im Brot und im Kelch.

• Auf die Fürbitten unserer Heiligen Väter, Herr, Jesus Christus, erbarme dich unser. Amen.

[1] Dazu vgl. Benedikt XVI., Beten: Die Kunst, mit Gott zu sprechen, Augsburg 2013, 163-167.

[2] Heiliger Johannes von Sinai, Die Himmelsleiter, Athen 2000, 335.

[3] Vgl. Ebd., 335f.

[4] W. Nyssen, Die Flamme des Heils, Köln 1983, 74-77.

[5] Heiliger Johannes von Sinai, Die Himmelsleiter, Athen 2000, 327.