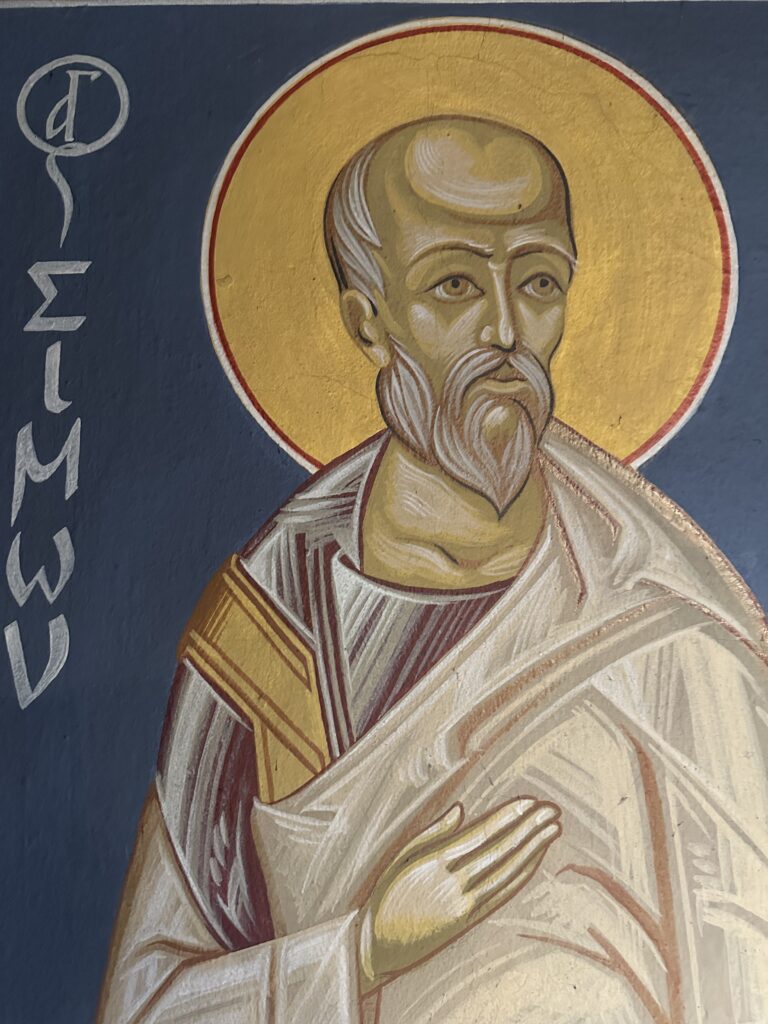

Um das Bild der zwölf Apostel Christi zu vervollständigen, sind uns noch drei Jünger geblieben, die von Jesus direkt berufen wurden und über die wir nachdenken. Nun führen wir uns Simon den Zelot und Judas Thaddäus vor Augen. Diese zwei kommen in den Evangelien immer zusammen vor (Mt 10,4; Mk 3,18; Lk 6,15; Apg 1,13). Leider stehen uns nur sehr wenige, zuverlässige Quellen über die beiden zur Verfügung. Manchmal reicht aber schon ein Wort oder eine Bezeichnung, um damit ein Bild vom Charakter und Denken des jeweiligen Apostels zu erhalten. Simon ist ein typisch jüdischer und sehr verbreiteter Name, aus dem man keine große Rückschlusse ziehen kann. Aber sein Beiname „Kananäus“ verrät uns einiges. Bis vor kurzem vermutete man, Simon sei aus der Stadt Kana und sei der Bräutigam in Joh 2,1-12. Weil er das Weinwunder erlebt und die offenbarte Herrlichkeit Jesu erkannt hatte, folgte er ihm nach. Diese Vermutung stand aber im Widerspruch zu der Bezeichnung des Beinamens von Simon bei Lukas. Er nennt ihn nämlich, im Gegensatz zu Matthäus und Markus, Simon der Zelot. Diese Diskrepanz lässt sich aber leicht beheben, denn das hebräische Wort „qana“ bedeutet ebenso wie das griechische ζηλωτής eifersüchtig, leidenschaftlich. Somit ergänzen sich die Synoptiker gegenseitig. In den dreißiger Jahren des 1. Jahrhunderts n. Chr. gab es in Palästina eine nationalistische Zeloten-Bewegung, welche die Römer kriegerisch bekämpfen wollte. Es ist möglich, dass unser Simon dieser Bewegung angehörte, aber durch den Ruf Jesu diese verlassen hat. Wahrscheinlich hatte er deshalb den Beinamen „Zelot“. Es ist auch zu vermuten, dass er bis zur Festnahme und Kreuzigung Jesu in der Hoffnung lebte, die römische Herrschaft mit Gewalt vertreiben zu können. Das Verweilen bei Jesus zwang ihn allerdings dazu sich Gedanken zu den Themen „Feindesliebe“ und „Ausübung von Gewalt“ zu machen. Es war nicht einfach während der drei Jahre in der Schule Jesu das eigene Denken komplett umzustellen und das Verhalten zu ändern. Manchmal reichen auch uns die uns zur Ausbildung und Entwicklung gegebenen Jahre im Priesterseminar nicht aus, um uns durch die μετάνοια zu verändern. Auch durch die Handauflegung des Bischofs werden keine Wunder stattfinden, wenn wir uns weigern, unser Verhalten umzustellen. Der Heilige Geist ruht dort und wirkt dort, wo die Menschen, insbesondere die zu weihenden Kandidaten ihm eine Grundlage schaffen für die Aufnahme der göttlichen Gnade. Wenn wir die Person von Simon dem Zeloten betrachten, stellen wir uns folgendes Bild vor. Der Apostel Matthäus – ein ehemaliger Zöllner, Kooperator der Römer und der Apostel Simon – eifriger Gegner der Römer. Und diese zwei Personen sind Jesu Jünger; zwei Extreme, zwei Pole. Man kann vermuten, dass es auch Reibungen, Unstimmigkeiten und Spannungen (vgl. z. B. Mt 20,23f) unter den Aposteln gab und dass es für Jesus nicht einfach war diese Schar der Zwölf miteinander versöhnt zu halten. Fischer, Zöllner, Zelot, auch Verräter und deren Einstellungen von Offenheit und Konservatismus stoßen auf einander. Trotz der Verschiedenheit gab es etwas, was die Apostel zusammen hielt: JESUS CHRISTUS. Er war der Mittepunkt, der Zusammenhalt und das Fundament, auf dem die Verschiedenheiten Schritt für Schritt zu einer Einheit wurden. Das gemeinsame Ziel war die Verkündigung des Evangeliums, die Ausbreitung des Reichs Gottes. Die über drei Jahre, Tag für Tag auftretenden Reibungen und gemeinsames Aushaaren im Gebet in der Schule Jesu, brachten so viele Früchte, dass die Menschen ihren Messias erkannten. Die Apostel haben ihre Talente, seien es 5, 2, 1 oder vielleicht nur 0,5 nicht etwa eingegraben, sondern sie haben sie vermehrt. Jesus spricht zu ihnen, dass sie Frucht bringen sollen (vgl. Joh 15), nicht wie im Wettbewerb eine Leistung. Unsere Gemeinschaft ist ganz ähnlich den Zwölf, einerseits verschieden und andererseits doch eins (Gal 3,28), im Glauben, im alltäglichen Ausharren, in CHRISTUS.

Über den Apostel Thaddäus (Mt 10,3; Mk 3,18) bzw. Judas der Sohn des Jakobus (Lk 6,16; Apg 1,13) erfahren wir auch nicht viel. Seit Origenes beziehen sich beide Namen auf eine Person. Der Beiname Thaddäus könnte sowohl vom Aramäischen „tadda“ (Brust) abgeleitet werden und würde „großmütig“ bedeuten als auch vom Griechischen „Theodoros“. Es gibt nur in Joh 14, 22 einen Vers, wo dieser Apostel sich mit einer Frage an Jesus wendet und fragt, warum der Heiland sich nur den Aposteln, nicht aber der Welt offenbaren will. Voraussetzung für die Offenbarung und die Bleibe Gottes ist ein offenes, aufnahmebereites Herz und die Liebe. Wenn man diese nicht hat, kann sich Jesus Christus nicht offenbaren und Gott-Vater keine Bleibe in uns haben.

Den nicht kanonischen Schriften zufolge missionierten Simon in Persien und Judas Thaddäus in Syrien und Armenien; beide haben auch den Märtyrertod erlitten. Oft werden in der Ikonografie Judas mit einer Keule und Simon mit einer Säge als deren Todesursachen dargestellt. Der Judasbrief im Neuen Testament wird Judas Thaddäus zugeschrieben.

Meine Lieben, so dürfen wir in den Altarraum kommen und das Mosaik etwas näher betrachten. Es ist zwar nicht ganz auf ostkirchliche Weise dargestellt, trotzdem können wir bei jedem Apostel auf unserem Mosaik ganz verschiedene Gesichtszüge, Haltungen, Verhalten und Bezug zu Jesus feststellen. Vielleicht erkennen wir in dem einen oder anderen Apostel uns selbst. Fragen wir uns im Herzen, wo ist mein Platz beim Abendmahl Jesu? Sitze ich ganz nahe bei Ihm, wie Johannes an der Brust Jesu, oder vielleicht weit weg von Ihm? Alle Apostel waren einfache Menschen, deren Schwächen Jesus gut kannte. Sie waren nicht vollkommen, machten Fehler, aber sie fanden immer wieder den Weg zur Umkehr und Versöhnung mit Jesus und letztendlich mit Gott, außer dem einen, der genauso viel Chance hatte, wie Petrus, aber gezweifelt hat an Gottes Barmherzigkeit. Auf diese Person kommen wir im Folgenden zu sprechen. Amen.