Liebe Mitbrüder im diakonalen und priesterlichen Dienst, liebe Kollegiaten!

Am Ende dieses Wintersemesters 2024/2025 möchte ich mit Euch über ein wichtiges Thema sprechen. Ein Thema, das uns alle bewegt, unsere Gesellschaft und die ganze Welt verändert. Dieses Thema lautet: Segen und Flucht: Umgang mit dem Handy und dem Internet. Denn das Handy mit WLAN ist mittlerweile unser ständiger Begleiter und Helfer im Alltag. Nicht nur ein schneller Helfer in der Not auch ein Vermittler von Informationen, sondern zugleich eine Herausforderung. Eine Herausforderung mit vielen Fragen, die sich jeder selbst beantworten muss: Welche Wirkung hat die Nutzung dieses Gerätes auf mein Leben, insbesondere auf mein geistliches Leben? Was ist das gesunde Maß im Umgang mit digitalen Medien? Und schließlich: Wie beeinflusst dieses Gerät die mir von Gott gegebene Freiheit?

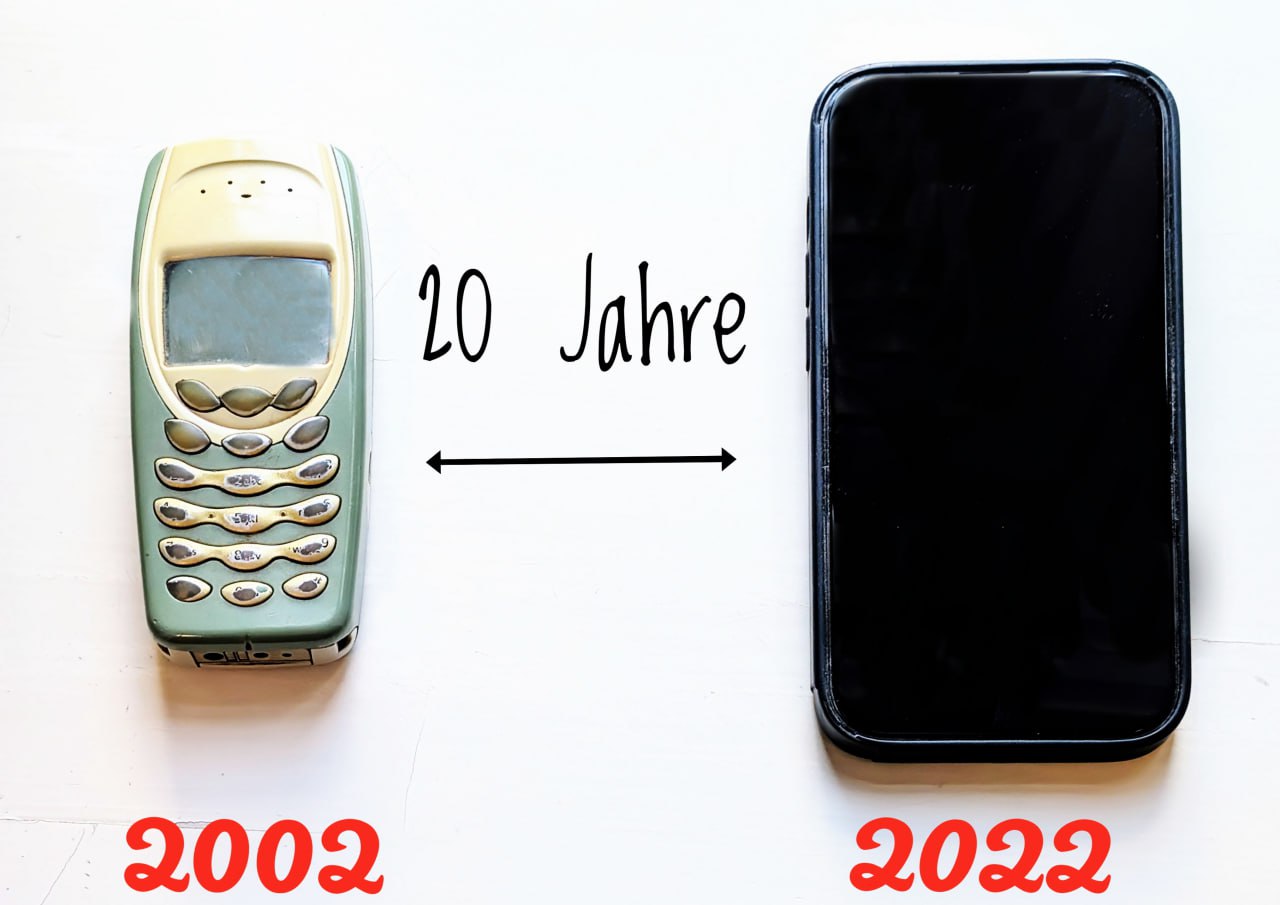

Liebe Mitschwester und Mitbrüder! Ich bringe Euch ein Beispiel: Ich halte ein Gerät in der Hand, ein Handy von NOKIA, erschienen im Jahr 2002. Nur wenige von Euch hier Anwesenden kennen dieses Unternehmen, und noch weniger dieses Modell: das Nokia 3410. Manche von Euch erblickten damals gerade das Licht der Welt. Im Jahr 2004 haben mir meine Eltern dieses Handy gekauft. Ich war der stolze Besitzer und der glücklichste Seminarist auf der Welt – so dachte ich zumindest damals. Allerdings musste ich, wenn ich zu Hause war, zum Telefonieren immer auf den Dachboden klettern, weil dort der Empfang besser war. Dieses Nokia-Handy hatte im Vergleich zu heutigen Modellen fast nichts: Man konnte mit den Eltern, Bekannten und Freunden telefonieren, es gab ein paar Spiele, die mir nach drei Monaten langweilig wurden, und natürlich einen Wecker, der eine entscheidende Funktion hatte – mein pünktliches Erscheinen zur Liturgie am Morgen sicherzustellen. Keine Ahnung, warum ich dieses Handy nach Eichstätt mitgebracht habe, wo es seit 17 Jahren in der Schublade liegt und sich inzwischen als Nussknacker eignen würde. Doch für mich ist es eine wertvolle Erinnerung an meine Jugend und an die „Steinzeit“ der digitalen Welt. Dieses alte Nokia-Handy war der Anstoß für den heutigen Impuls.

Inzwischen besitze ich mein fünftes Handy, nicht mehr von NOKIA, sondern von Apple: ein iPhone.

Ein erstklassiges Gerät mit unzähligen Funktionen und Apps und vor allem mit WLAN-Verbindung. Man kann mit ihm rechnen, Überweisungen tätigen, chatten, E-Mails schreiben, Musik hören, Filme anschauen, Dr. Google befragen, im Internet surfen, endlos durch Social-Media scrollen und sogar das Stundengebet beten. Mit all diesen Aktivitäten könnten wir mehr als 24 Stunden am Tag ausfüllen. Gleichzeitig taucht die Frage auf: Wie wirkt sich das auf mein Leben aus?

Nicht auf mein Funktionieren, sondern auf mein Erleben und Verhalten, in dem ich als Mensch, Christ und Priesterkandidat in Freude und Fülle voranschreiten möchte. Denn das Handy ist nur ein Gegenstand, etwas, das uns im schlimmsten Fall abhängig machen kann – indem wir, anstatt mit dem Menschen neben uns zu sprechen, in die Tasche greifen und das Handy hervorholen, um Zeitlücken zu überbrücken. Fatal wird dieses „Nach-dem-Handy-Greifen“ in einer Beziehung, nicht nur zwischen zwei sich liebenden Menschen, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Das Handy könnte dann an Gottes Stelle treten – es fordert kontinuierliche „Anbetung“, sogar während der gemeinsamen Gottesdienste in der Kirche, wenn die Eucharistie oder die Vesper gefeiert wird. In einem solchen Moment bete ich nicht Gott an, sondern mein Handy. Dann ist meine Anwesenheit kein Gottesdienst mehr, sondern Götzendienst. Das darf nicht sein! Dann stimmt in mir selbst etwas nicht mehr. „Jeder prüfe sich selbst“, sagt uns der heilige Apostel Paulus (1 Kor 11,28). Jeder prüfe sich selbst, indem er das rechte Maß für die Nutzung des Handys und des Internets findet. Jeder prüfe sich selbst, indem er sein geistliches Leben, seine Sehnsüchte, Bedürfnisse, Werte und Prioritäten genau betrachtet…

Der sogenannte „iGod“ und Apple-Gründer Steve Jobs (*1955 – †2011) erzählte den Absolventen der Universität Stanford in seiner letzten Rede (2005) drei persönliche Geschichten. In der ersten ging es um eine ganz einfache Sache: die Fähigkeit, Zusammenhänge im Leben zu erkennen und aus dieser Erkenntnis den Mut zu fassen, zu arbeiten und in allen Lebensgeschehnissen den roten Faden zu suchen. Wir würden als Theologen diese Analyse von Jobs als Biographiearbeit oder als Gewissenserforschung bezeichnen. Der rote Faden in Jobs‘ Gedanken wäre dann der Wille und die Fügung Gottes. Für Steve Jobs waren die erkannten Zusammenhänge ein Antrieb für neue Kraft, wenn er den Studierenden ans Herz legte und Folgendes sagte: „… wenn Sie in die Zukunft blicken, können Sie nicht erkennen, wo Zusammenhänge bestehen. Das wird erst in der Rückschau möglich. Das heißt, Sie müssen darauf vertrauen, dass sich die einzelnen Mosaiksteinchen in Ihrer Zukunft zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Sie müssen auf etwas vertrauen – Ihr Bauchgefühl, das Schicksal, das Leben, Karma, egal was. Denn der Glaube daran, dass sich irgendwann die einzelnen Mosaiksteinchen zusammenfügen werden, gibt Ihnen die Zuversicht, dem Ruf Ihres Herzens zu folgen…“

In der zweiten Geschichte von Jobs ging es um Liebe und Verlust, das heißt, dass man lieben sollte, was man tut, und dass man wertschätzen sollte, wen und was man hat. Ohne Liebe ist alles nichts – ganz paulinisch, wie in 1 Kor 13.

„Man muss finden, was man liebt – das gilt für die Arbeit wie für das Privatleben. Und die einzige Möglichkeit, Zufriedenheit zu erlangen, besteht darin, das zu tun, was man selbst für großartige Arbeit hält. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, besteht darin, zu lieben, was man tut. Haben Sie das noch nicht gefunden, dann suchen Sie weiter, lassen Sie nicht locker.“

Wir würden als Theologen sagen, dass dieser Gedanke ganz christlich ist. Auch Paulus spricht von Liebe, und auch im Johannesevangelium wird das ständige Suchen und Finden des Menschen thematisiert.

In der dritten Geschichte von Jobs geht es schließlich um den Tod, dem kein Mensch entkommen kann. „Niemand ist ihm jemals entronnen. Und so soll es auch sein: Denn der Tod ist wohl die mit Abstand beste Erfindung des Lebens. Er ist der Katalysator des Wandels. Er räumt das Alte weg, damit Platz für Neues geschaffen wird.“[1]

Wir als Theologen würden sagen, dass dieser Gedanke zwar nicht christlich ist, hat aber zumindest einen ähnlichen Wortschatz. Denn der Tod ist nicht die „Erfindung des Lebens“! Das Leben und der Tod sind uns ja von Gott gegeben. Wir als Theologen haben all das im Kopf, tun uns aber sehr schwer, es in unser Leben umzusetzen. Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Veränderungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen die Menschen immer abhängiger von Social Media werden, klingt der folgende Satz von Steve Jobs fast prophetisch:

„Die Zeit ist begrenzt, verschwenden Sie diese Zeit nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Satzungen gefangen nehmen – das würde bedeuten, mit dem zu leben, was andere Leute erdacht haben. Lassen Sie nicht zu, dass der Lärm, den die Meinungen anderer erzeugen, Ihre innere Stimme, die Stimme Ihres Herzens, übertönt.“

Zum Schluss sollte sich jeder fragen, was mit seiner Freiheit ist. Bin ich frei, wenn ich ständig vom Handy abhängig bin? Bin ich frei, wenn ich keine andere Beschäftigung finde, als nur auf mein Handy zu starren?

Besonders mit Blick auf die vorösterliche Zeit lohnt es sich, darüber nachzudenken. Nicht nur der Verzicht auf Fleisch und Bier in der Fastenzeit macht das Fasten aus, sondern vor allem ein gesundes Maß im Umgang mit dem Internet, das Gebet, ein gutes Verhältnis zu anderen und innerer Frieden. Denn das gegessene Fleisch oder das getrunkene Bier (auch am Freitag) werden in einigen Stunden aus dem Magen ausgeschieden, aber die Bilder oder Videos, die man sich anschaut – sei es mit gewalttätigem oder erotischem Inhalt – bleiben für immer im Kopf gespeichert. Wollen wir wirklich diese Last mit uns tragen? Das macht uns doch unfrei.

Der heilige Apostel Paulus ermutigt uns im Galaterbrief mit Worten, die heute genauso aktuell sind: „Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe!“ (Gal 5,13). Und im 1. Korintherbrief formuliert er noch schärfer: „Alles ist mir erlaubt – aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt – aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen; […] Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. […] Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst; denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib!“ (1 Kor 6,12-20). Amen.

[1] Jobs Worte folgen der Sichtweise der Evolutionstheorie. Diese Sichtweise kann man für Begriffe wie „Tradition“ verwenden bei der gilt, dass sie die „Flamme“ ist, die tradiert wird, im Gegensatz zur Asche, die als „Verbrauchtes“ oder „Überholtes“ verworfen wir, aber nicht für das Leben.